Une montre rend grand-père joyeux

Né dans l'Auge. Mon grand-père Jules Pierre Louvel, dit Pierrot, nait en 1884 à Ernes, en Pays d'Auge, au cœur du Calvados. Autrement dit, c'est un bon bas-normand. La IIIème République est alors présidée par Jules Grévy qui a oeuvré à pérenniser la République, rétablie difficilement après le second Empire et la guerre Franco-prussienne de 1870. Avec lui, l'époque est aux progrès sociaux. Sous son mandat entre 1880 et 1884, la liberté de réunion sans autorisation sera accordée, les lois sur l'enseignement seront votées et les anciens membres de la famille royale seront déclarés inéligibles aux élections républicaines. Lorsque leur fils Pierrot naît, il y a déjà deux ans que Joseph Ernest Louvel et Julie Augustine Charlotte Bouraine, les parents de Jules Pierre, se sont mariés à Pontoise (*). Après une année passée au 99 Grande Rue à Argenteuil où est née leur fille Jeanne Julie Augustine, le père Ernest Louvel, a souhaité que sa femme accouche de leur second enfant auprès de sa mère, Louise Orélie Langlinay, veuve de Pierre Charles Louvel, qui réside toujours au village d'Ernes, dans le canton de Morteau-Couliboeuf. C'est que la petite Jeanne a tout juste un an et qu'un peu d'aide pendant les premières semaines qui suivent l'accouchement sera salutaire pour Julie. Comme envisagé par le père Ernest, tout se passe pour le mieux, mais il n'est pas dans les intentions du couple de rester à Ernes.

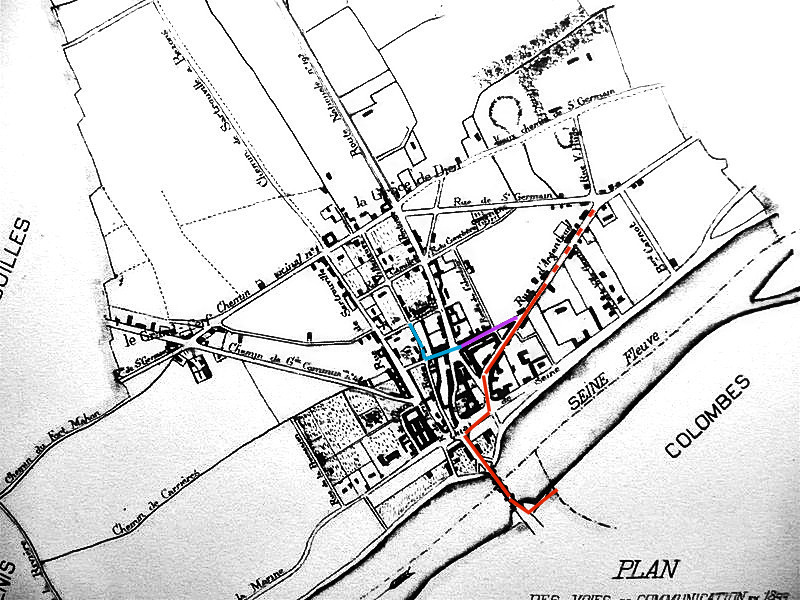

Passe un père et manque. La IIIe République poursuit son oeuvre sociale. L'année 1984 apporte un lot d'avancées : les syndicats professionnels sont autorisés (loi Waldeck-Rousseau) et le divorce est rétabli (loi Naquet). La famille de Pierrot retourne en région parisienne. Entre 1884 et 1889, ils sont à Colombes où les parents de Julie, Louis Bouraine et Augustine Charles, habitent aussi avec leurs quatre autres enfants, Louis, Charles, Émile et Blanche. Mais le recensement de 1886 qui situe les parents au Chemin de Halage, ne permet pas de localiser précisément Ernest et Julie à Colombes (*). Il est toutefois acté qu'ils résident dans cette ville, aux lieu dit les Quatre-Chemins au Petit-Colombes, quand le père de Pierrot décède à l'hôpital le vingt-deux février 1889. Julie, qui travaille déjà comme journalière, doit faire face à cette situation dramatique en redoublant d'efforts. Heureusement que sa mère n'est pas loin, et qu'elle peut prendre soin des enfants...

L'enfance de Pierrot et de sa sœur Jeanne connaît donc des débuts plutôt chaotiques. Quand leur père décède ils n'ont respectivement qu'un peu plus de quatre et cinq ans. On peut concevoir que leur mère, Julie, cherche à reconstituer rapidement une famille selon la norme sociale de l'époque. Avoir le soutien d'un revenu supplémentaire est une nécessité vitale quand on a deux enfants à nourrir. Et, de fait, elle se remarie dès l'année qui suit le décès du père de ses enfants, en mai 1890, avec un employé d'épicerie, Léon Rousselle, rencontré à Colombes. Après leur union, célébrée à la mairie de Levallois, ils habitent alors le logement voisin de celui des parents de Julie, sur le Chemin de Halage, au Petit-Colombes (*).

Rives de Seine. Habiter le Chemin de Halage dans cette dernière décennie du dix-neuvième siècle, c'est vivre dans un endroit retiré. Les recensements notent même "isolé". D'autant plus que le quartier du Petit-Colombes est déjà lui-même un hameau à la périphérie de Colombes, situé entre le carrefour des Quatre-Chemins et le Pont de Bezons sur la Seine. Mais le chemin de halage est somme toute un endroit plutôt agréable. Dans sa nouvelle "Deux amis", Guy de Maupassant décrit ainsi les lieux tels qu'il les a connus vers 1870 : "En face, le village d'Argenteuil [...]. Les hauteurs d'Orgemont et de Sannois dominaient tout le pays. La grande plaine qui va jusqu'à Nanterre était vide, toute vide, avec ses cerisiers nus et ses terres grises.". Un avantage du relatif isolement de l'endroit est que cela permet aux enfants de courir sans risque dans l'herbe, à condition de ne pas se mettre dans les pattes des chevaux qui, heureusement, ne vont pas trop vite quand ils arpentent le chemin de halage en tirant les bateaux qui remontent le cours de la Seine. Quand il fait beau, il ya souvent des peintres qui viennent planter leur chevalet dans l'herbe. Ils passent des heures à porter sur leur rectangle de toile leurs "impressions". Les enfants, Blanche, Charles, Emile, tournent autour d'eux, sans vraiment s'approcher, impressionnés par les beaux vêtements du peintre. Peut-être un des enfants s'est-il enhardi à demander "c'est ma maison que tu peints ?". Peut-être la question a-t-elle été posée à Gustave Caillebotte qui, dans la décennie 1880, après le départ de Monet d'Argenteuil, a beaucoup représenté les bords de Seine entre Colombes et Gennevilliers ?

Malgré la fraîcheur relative apportée par le fleuve, le mois d'août 1890 est particulièrement pénible. Il fait chaud et le soleil darde ses rayons. Le grand père Louis Bouraine montre aux enfants comment, avec cinq centimes, on peut se payer un journal et s'en faire un chapeau pour se protéger du soleil, après l'avoir lu de la "une" à la dernière page, bien sûr. Finalement, de très violents orages éclatent. Les journaux rapportent que de véritables tornades ont fait des dégâts importants dans la ville de Dreux puis dans celle de Dijon.

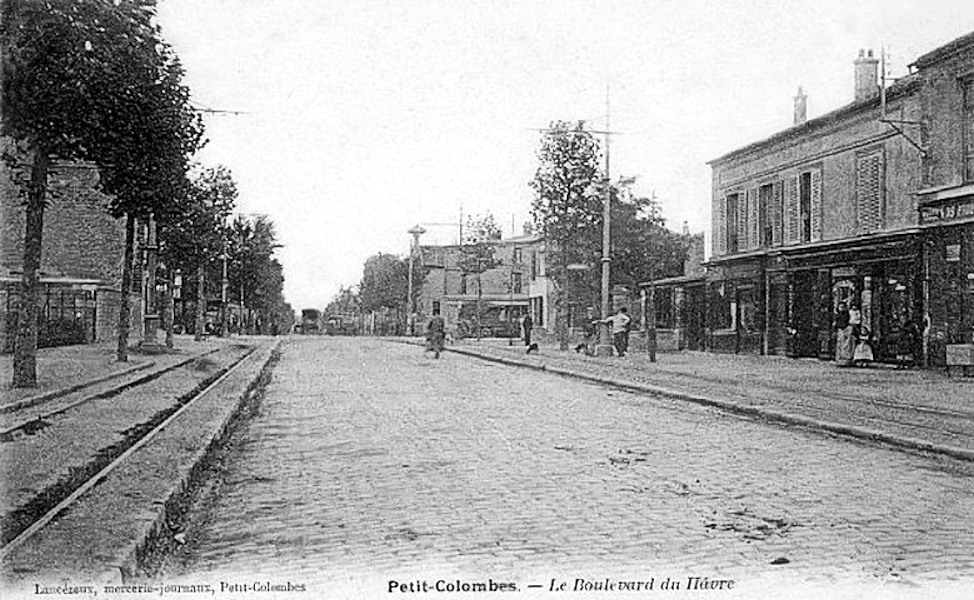

Chemin de l'école. En octobre 1890, un an après sa sœur, Pierrot fait connaissance avec l'école. Il a six ans, et c'est l'âge que les lois Jules Ferry de 1881-82 ont fixé pour l'obligation scolaire. Depuis le bord de Seine, il y a un peu de chemin à faire en longeant le boulevard du Havre pour rejoindre l'école maternelle située aux Quatre-Chemins, mais il faut faire le trajet chaque jour sans rechigner, ou du moins pas trop.

Banquise sur Seine. Et pourtant il y a de quoi se plaindre de devoir marcher au long du boulevard en cet hiver 1890. Dès la fin du mois de novembre, un froid glacial s'abat brutalement sur le pays. On relève des températures inférieures à moins quinze degrés centigrades (*). Et cela dure tout le mois de décembre. En janvier, la famille est aux premières loges sur le chemin de halage pour voir passer les glaçons sur la Seine. Après la mi-janvier, on ne voit plus passer de glaçons, et pour cause, le fleuve est entièrement gelé. Des affiches sont placardées pour signifier aux imprudents qu'il est interdit de passer ou glisser sur la Seine, ainsi d'ailleurs que sur la Marne et les canaux.

Les journaux s'amusent du fait qu'on puisse faire du patin sur l'étang du bois de Boulogne. Mais dans la périphérie de Paris, on est plutôt préoccupé que réjoui par le froid. Le poêle est insuffisant pour chauffer tout le logement. On calfeutre portes et fenêtres. Le soir, pour "dégourdir" un peu l'atmosphère de la chambre, on fait brûler ce qu'on peut dans une casserole. À condition d'avoir un peu d'argent, on était allé chez le marchand de couleurs acheter de l'alcool à brûler ou du pétrole lampant, selon ce qu'il avait en réserve. Puis on se couche tout habillé. Les autorités doivent organiser dans l'urgence des asiles de nuit chauffés pour les plus pauvres. Et ils sont des milliers à en avoir besoin. Un peu avant la fin janvier, à partir du vingt-quatre, la vague de froid prend fin. On entend dans le lointain, du côté d'Asnières, les explosions provoquées par les militaires pour faire "sauter" la couche de glace et libérer le fleuve de sa banquise (*).

Toujours quatre. Au cours de ce mois de janvier très spécial, Pierrot a bien remarqué que le ventre de sa mère avait grossi. Pour lui c'est une simple observation, mais sa sœur Jeanne, qui, à sept ans, partage les secrets des filles, lui explique que cela signifie qu'ils vont avoir un nouveau petit frère ou, ce qui serait mieux selon Jeanne, une petite sœur. Le vingt-sept février, un vendredi, quand ils rentrent de l'école, on les tient à l'écart car leur mère est fatiguée. Leur beau-père est absent. Il est allé en mairie. Finalement, plus tard, en réponse à leurs questions, on leur explique qu'il n'y aura pas de bébé. Leur petite sœur n'a pas vécu. La famille compte toujours deux adultes et deux enfants quand l'agent recenseur passe au printemps de cette année-là. Et la ville de Colombes compte exactement dix-huit mille et neuf cent soixante dix-huit habitants. Le vingt juin, on a l'occasion de se réjouir un peu, en tout cas de se changer les idées, pendant le mariage de l'oncle Émile Bouraine, le frère de maman, qui épouse Anne Rose Philippeaux à Colombes. Anne Rose a un accent amusant, l'accent berrichon. Car elle vient du Berry, plus précisément de la ville de Bourges, dans le département du Cher, "au centre de la France" dit-elle fièrement en roulant les "r". Elle est venue à Colombes pour faire la bonniche - enfin, oui, faire la "domestique", comme ils disent.

Le sentir ou pas. Un jour, Pierrot demande à sa sœur : - "tu ne trouves pas que le mari de maman, il pue ?" - "il ne faut pas dire ça", répond Jeanne. Pierrot pense que le dire ou pas ne change rien et qu'il a pourtant raison. Le beau-père Léon, qui travaille comme journalier, est alors caoutchoutier. Il rentre à la maison, le soir, imprégné de l'odeur de son atelier, une odeur de soufre. Au moins je ne suis pas un "pue-la-sueur", se défend-t-il. Mais Pierrot déteste son odeur. Le genre d'emploi du beau-père se trouve de l'autre côté de la Seine, à Bezons, dans la manufacture Rattier-Menier, le Menier des chocolats, qui fabrique des chaussures en caoutchouc. Le soufre est utilisé pour rendre le caoutchouc plus élastique par un procédé qu'on appelle la vulcanisation. Plus tard en cette même année 1891, le beau-père Léon trouve un emploi de mécanicien. L'odeur de Léon change. Maintenant, quand il rentre du travail, il émane de lui des effluves de graisse et d'acier huilé. Pierrot déteste cette odeur également. À moins que ce qu'il ne peut pas sentir, après tout, ce soit son beau-père Léon ? Il faut dire que ce dernier n'est pas non plus un modèle de tendresse avec Pierrot.

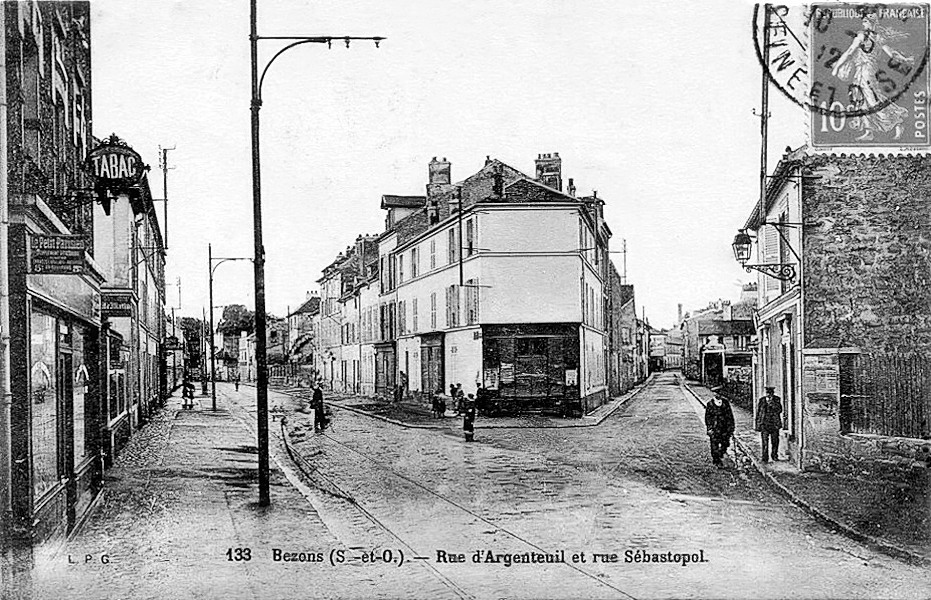

Passer le pont. Que l'emploi de mécanicien du beau-père Léon soit à l'usine de caoutchouc, à l'usine d'ascenseurs et escaliers roulants Abel-Pifre (*), ou au chantier naval Bertin, de toute façon cela se passe au bord de Seine à Bezons. Pour se rendre à son travail depuis le chemin de halage à Colombes, le beau-père n'a pas un très long trajet à faire. Il lui suffit de rejoindre et d'emprunter le pont de Bezons, de traverser la place du marché de Bezons, puis de prendre à droite un bout du quai de Seine, à gauche le début de la rue de Pontoise puis encore à droite la rue d'Argenteuil (aujourd'hui rue Jean Jaurès). Mais il est vrai que ce serait encore plus simple s'il habitait Bezons. Et puis, cela l'éloignerait un peu de la famille de sa femme. Il convainc donc Julie et ils déménagent, dans le courant de l'année 1892, rue de Sébastopol à Bezons. La rue en question débute place de la République et se termine "en sifflet" dans la rue d'Argenteuil presque devant la porte de la manufacture Rattier et à deux pas du chantier naval Bertin ou de l'usine Abel-Piffre (*). Il serait difficile de se loger plus près des lieux d'emploi.

P'tits gars d'Bezons. En mai 1892, Anne Rose la berrichonne, la femme de l'oncle Émile Bouraine, accouche d'un petit garçon prénommé Louis Auguste. Même si cela ne remplace pas un frère, Pierrot est heureux d'avoir un cousin (*). Mais ce n'est pas tout de suite qu'il pourra jouer avec lui. Pour Pierrot et sa sœur Jeanne, la rentrée scolaire 1892 s'effectue donc à l'école de Bezons, celle qui deviendra plus tard l'école du Centre, quand il faudra la nommer pour la distinguer des autres écoles de la ville. Le bâtiment de l'école est attenant à la Mairie. Pour s'y rendre, c'est assez simple. Il suffit d'aller jusqu'à la place de la République au bout de la rue de Sébastopol, de traverser la place en faisant bien attention, parce qu'elle se trouve sur la route de Pontoise, puis de suivre, en face, la petite rue Constant qui mène à la rue Villeneuve qu'on remonte alors jusqu'à la mairie (*). Il ne faut pas plus de cinq à dix minutes si on ne joue pas trop en route. Finalement c'est plutôt moins long que l'année dernière pour aller du chemin de halage jusqu'aux Quatre-Chemins. Dans sa rue, une dizaine de filles sont en âge d'aller à l'école contre seulement cinq garçons. Un seul des garçons est de son âge, le Lucien Mathière, et un autre, le Henri Perrin, a juste un an de plus. Les autres, Louis Ouvrard, dix ans, Charles Watzéels, onze ans, et Auguste Henny, douze ans, sont dans la bande des grands. Pierrot se fait de nouveaux copains. Pour que tout soit en ordre, Pierrot n'a plus qu'à se faire respecter en bousculant un peu ceux qui se se moqueraient de ses cheveux aux reflets roux.

Un acte de trop. L'hiver de 1892-1893 est similaire à celui d'il y a deux ans, en 1890. La longue plainte chuintante des trains passant au Val Notre-Dame à Argenteuil, transportée par le vent du nord, ont annonçé à l'avance l'arrivée du froid. En janvier, les températures descendent à nouveau vers les moins quinze degrés centigrades et même moins. Les journaux parlent de records de froid battus un peu partout en France, jusqu'à moins trente degrés en Haute-Marne ! Mais on a appris à vivre avec le froid, même si ça reste difficile, et la famille passe l'hiver sans dommage. Comme par compensation, l'été suivant est particulièrement chaud et sec et se termine par des orages violents et des tornades de pluie, comme à Maisons-Laffitte le vingt-et-un septembre. C'est dans cette atmosphère tourmentée que se produit un évènement qui laisse Jeanne et Pierrot pantois. Le quinze septembre à l'aube, la police vient les réveiller et emmène le beau-père Léon ! Pierrot avait peut-être souhaité, parfois, que son beau-père ait des ennuis, mais il n'avait pas imaginé ça... Il ne comprend pas ce qui arrive. Normalement il faut avoir fait quelque chose de grave, un vol, un crime, pour que la police vienne vous arrêter ! Or, le beau-père avait l'air bien tranquille...

Bien sûr, Pierrot voudrait bien savoir quel genre de crime a pu commettre le beau-père Léon pour que la police soit venue le serrer. On lui répond qu'il est trop petit et que c'est une affaire de "grands". Mais Pierrot ne l'entend pas de cette oreille ! En fait il tend ses deux oreilles et écoute ce que se disent les "grands". En comparant avec ce que sa sœur Jeanne a elle-même compris, les enfants en arrivent à la conclusion que le beau-père a une autre femme que leur mère et que cette autre femme a dénoncé le Léon à la Justice ! - "Tu te rends compte, Jeannette, ils disent que le beau-père il est bigame et que c'est interdit." - "oui, Pierrot, c'est un crime et il va aller en prison.". De fait, en janvier 1894, alors que la Seine charrie encore une fois des glaçons, Léon est jugé aux Assises et condamné à trois ans de prison (*).

Une longue procédure. Pour la petite famille, l'arrestation de celui qui rapportait la plus grosse paye est une catastrophe (*). La solidarité familiale entre en jeu, mais elle a ses limites. Maman Julie doit trouver un nouveau logement autant pour des raisons financières que pour échapper aux regards compatissants ou réprobateurs de ses voisins. Elle se sent à la fois en colère et honteuse d'avoir été trahie. Elle déménage dans le courant de 1894 et s'installe au numéro un de la rue du Moulin (*), une petit rue en courbe qui débute à l'angle de la rue de la Paix et de la rue de Pontoise, proche du cimetière. Pierrot voit bien que l'arrestation du beau-père a bouleversé sa mère mais que celle-ci ne baisse pas les bras. Elle est forte et tenace, maman Julie. Il lui faut régulariser sa situation. Après son interdiction par la Restauration en 1816, le divorce est de nouveau possible depuis la loi Naquet du vingt-sept juillet 1884. Son article 232 précise "La condamnation de l'un des époux à une peine afflictive et infamante sera pour l'autre époux une cause de divorce". C'est exactement cette situation que connaît Julie. Pierrot et Jeanne apprennent l'existence d'une faune judiciaire, les avoués et les avocats, les "bavards", "baveux" ou encore les "menteurs" comme disent certains, dans les filets de laquelle leur maman se débat. Maman Julie se démène si bien qu'on lui reconnaît, au début du mois de mai, le droit d'être aidée, on appelle cela l'assistance judiciaire. Elle est entrée dans une longue procédure qui devrait toutefois aboutir d'ici quelques mois, si tout se passe comme prévu, à l'annulation de son mariage. En mai 1894, une bonne nouvelle arrive au milieu de toutes ces choses ennuyeuses. Vous avez encore un cousin, les enfants ! Anne Rose, la femme de l'oncle Émile Bouraine, vient d'accoucher d'un second petit garçon prénommé André Léon.

(illustration publiée le 2 juillet par 'Le Petit Journal')

Joindre les deux bouts. Au milieu de ses problèmes, on a présenté à Julie un certain Jules Cottenet. Cet homme est un peu plus jeune qu'elle. Il a vingt-cinq ans alors qu'elle en a trente-deux. il réside et travaille à Belleville, mais sa famille habite Bezons. En avril de l'an passé, il était venu justement à Bezons pour le mariage de sa sœur Victorine avec Désiré Alphonse Mangin et avait rencontré quelques caoutchoutiers qui connaissaient Léon, le prétendu mari de Julie. Pierrot et Jeanne voient Jules Cottenet arriver et s'installer dans leur vie avec une certaine réticence, même s'ils comprennent que c'est peut-être dans leur intérêt, comme le dit maman. Mais ce qu'ils viennent de vivre avec le précédent mari de maman a laissé des traces durables dans leur jeunes esprits. Quoi qu'il en soit, Julie se met en ménage avec Jules avant la fin du printemps 1894, avant que, le vingt-quatre juin, le président de la République Sadi Carnot soit assassiné par un anarchiste italien, Sante Geronimo Caserio, et qu'il soit immédiatement remplacé par Jean Casimir-Perier. Les raisons de Julie pour former un nouveau couple sont sans doute très pragmatiques. Il faut nourrir les enfants. Ce n'est pas deux francs et quelques centimes de paye par jour qui peuvent lui permettre d'y arriver seule. Se loger lui en prend déjà plus de la moitié et le kilo de pain coûte trente-cinq centimes. Ce n'est pas non plus la très récente loi de 1893 qui donne à la femme séparée de corps pleine capacité qui va tout résoudre. Pour une même journée de travail de douze heure, un homme ça rapporte une paye deux fois plus élevée qu'une femme. La conclusion s'impose d'elle-même. Il faut un homme à la maison.

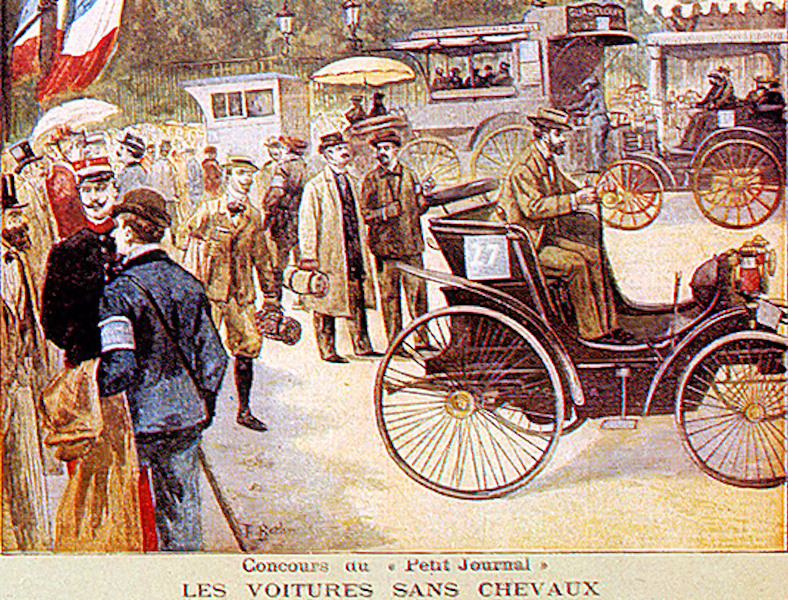

Un jour comme les autres. L'été 1894 est frais et humide. On vit dans une certaine morosité. Cependant, juste après la fin de l'école, en juillet, les enfants assistent à un évènement très excitant qui vient rompre pour eux cette morosité ambiante. Des voitures sans chevaux, des automobiles comme il faut dire, passent par la ville et empruntent le pont de Bezons. Des enfants les accompagnent en courant au bord de la route. Il faut dire qu'elles ne vont pas très vite. On raconte que ces engins vont faire une course jusqu'à Rouen. Pierrot est emballé. Il rêve de se voir piloter une automobile quand il sera grand. Jeanne, quant à elle, trouve que ces voitures sans chevaux sont idiotes, bruyantes et puantes. À la fin de l'été, le vent est à l'Ouest. Il transporte avec lui le vacarme des trains de la ligne Paris-Rouen qui traversent la Seine sur le pont de la Morue, un pont métallique très sonore. Maman Julie se plaît à répéter que c'est un signe annonciateur de pluie. Et elle a raison. La vie continue donc sous la pluie. En octobre, il a tellement plu qu'à la fin du mois tout le nord du pays est inondé. Le niveau de la Seine est inquiétant. Au début du mois de novembre, un samedi, Pierrot a dix ans. Le samedi est un jour de travail comme les autres et on se couche tôt. Le lendemain c'est dimanche, jour de ménage; Julie a le temps de parler avec ses enfants et leur rappeler qu'il y a dix ans, Pierrot est né au village, à Ernes, dans la maison de sa grand-mère Louise, alors que Jeanne ne marchait pas encore. Ils n'ont probablement pas appris le décès de la grand-mère Louise Langlinay, survenu à la fin septembre. Le lundi qui suit, c'est jour de tempête. Sur le chemin de l'école, Jeanne et Pierrot doivent faire attention à ne pas être déséquilibrés pas les bourrasques de vent. Des branches d'arbre sont cassées et arrachées et les barrières en bois qui bordent les jardins sont couchées sur le bord de la rue. Les jours suivants, en classe, ils apprennent que des vents de cent cinquante kilomètres par heure ont été mesurés sur les côtes bretonnes et normandes. Le maître en profite pour leur proposer des exercices de calcul sur les vitesses. Les deux familles Bouraine et Cottenet commencent à vivre des évènements communs. Le samedi vingt-quatre novembre 1894, Jules Cottenet est témoin au mariage de sa sœur cadette, Louise, avec Charles Eugène Pajard; l'autre témoin pour sa sœur est Louis Bouraine, le jeune frère de Julie.

Défaire les liens. En cette fin d'année 1894, il est évident pour tous que maman Julie est de nouveau enceinte. Elle fait ce qu'elle peut pour que sa grossesse ne soit pas trop évidente quand elle se rend, le six décembre, au palais de Justice de Versailles où elle comparait devant la première chambre du tribunal civil de première instance. Le jugement prononçant l'annulation de son mariage avec ce traître de Léon est enfin rendu. Ce dernier, qui est pourtant en liberté conditionnelle depuis la fin novembre, n'est pas présent. L'annulation sera inscrite dans les registres, comme le prévoit la loi votée en 1886. En plus de la prison, le Léon est condamné aux dépens; c'est lui qui devra payer les frais du procès; c'est bien fait pour lui et bon débarras ! La satisfaction que ressent Julie vaut bien la journée de paye qu'elle a perdu. Elle peut maintenant préparer sereinement son mariage avec Jules Cottenet, le père de l'enfant qu'elle porte. Jeanne et Pierrot ressentent le profond soulagement de leur mère. Ils attendent la naissance du bébé avec impatience, mais, chats échaudés craignant l'eau froide, ils redoutent que, encore une fois, les choses se passent mal. Et si maman ne pouvait plus avoir d'enfants ?

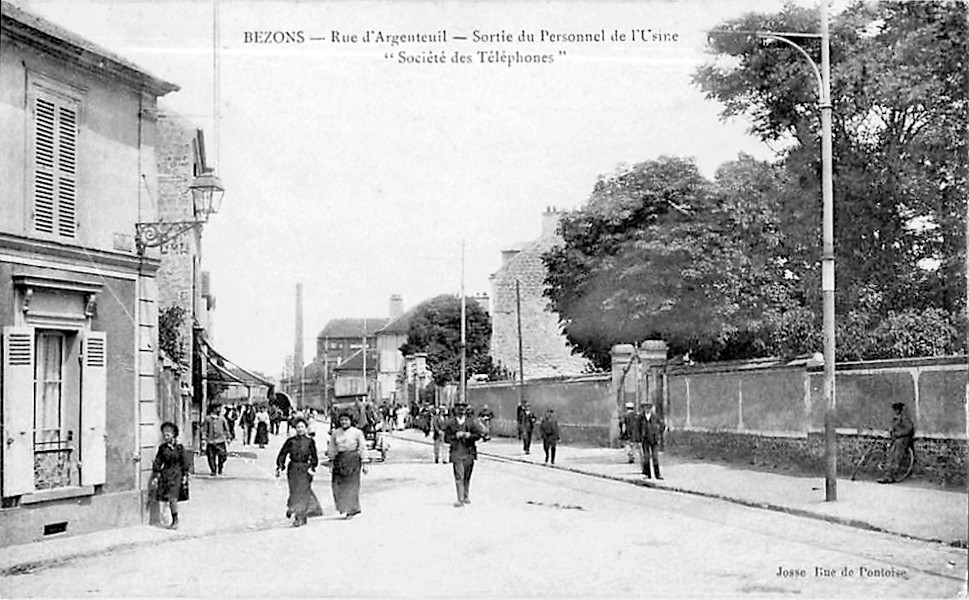

Espoirs déçus. À la sortie d'un hiver très rigoureux pendant lequel, en février, la Seine a une nouvelle fois gelé, la naissance du petit Gaston, le trente-et-un mars 1895 à Bezons, se passe bien. Mais c'est ensuite que les choses se gâtent. Le bébé décède à l'âge de deux mois et demi, seulement deux semaines avant le mariage de ses parents qui a été préparé pour le vingt-neuf juin. Pierrot s'était réjoui d'avoir un petit frère. Il rêvait déjà de pouvoir lui apprendre tous ses tours. Avec lui, il pratiquerait la savate (*) ou même, pourquoi pas, la canne quand il serait plus grand (*). Il est très déçu. Le mariage de Julie et Jules à Bezons n'est pas très joyeux. La canicule, qui a fait battre des records au thermomètre avec plus de trente-cinq degrés à Paris pendant une bonne semaine début septembre, est passée. Par bonheur, il y a aussi des mariages plus heureux. Le vingt-et-un septembre, il fait encore très beau. La tante Blanche Bouraine, la jeune sœur de maman Julie, se marie, elle aussi à Bezons, avec Alfred Loison. Son mari est un caoutchoutier qu'elle a connu en travaillant elle même comme caoutchoutière à la manufacture Rattier, ou plutôt à la société industrielle des téléphones qui a racheté l'entreprise de caoutchouc depuis 1893 (*). Quelques jours plus tard, les caoutchoutiers comme les autres ouvriers de Bezons et d'ailleurs, se réjouissent de la création, lors d'un congrès syndical réuni à Limoges, de la Confédération Générale du Travail (CGT). Les syndicats étaient devenus légaux une dizaine d'années plus tôt grâce à une loi votée le vingt-et-un mars 1884 à l'initiative de Pierre Waldeck-Roussau.

L'année des tornades. Le vingt-trois juin 1896, François Cottenet, le père du beau-père Jules, décède à l'hôpital de Nanterre à l'âge de cinquante-quatre ans. Le beau-père Jules et ses deux sœurs Victorine et Louise organisent les obsèques et tout le monde s'habille en noir. La famille est revenue à Colombes et habite désormais au Petit-Colombes, quarante-neuf boulevard du Havre. Elle a été épargnée par les violents orages de grêle du vingt-six juillet qui ont dévasté les quartiers du Jardin des plantes, de Montsouris et de Belleville, par la tornade qui a traversé Paris le dix septembre en faisant cinq morts et des centaines de blessés et par la tempête de fin septembre. Au début de l'année 1897, à la fin janvier, Anne Rose la berrichonne, accouche à Bezons d'une petite fille prénommée Madeleine Victoire Marguerite. Jeanne est ravie d'avoir enfin une cousine. Mais ce sera plus difficile d'aller la cajoler puisqu'il faudra se rendre à Bezons. Surtout si le temps continue à mettre en danger les imprudents qui oseraient mettre le nez dehors. Le dix-huit juin, une nouvelle tornade ravage les quartiers de Courbevoie, La Garenne-Colombes et Asnières, faisant plusieurs morts.

La vie est dure. Pour Pierrot, qui aura ses treize ans l'automne prochain, il a fallu une nouvelle fois changer d'école et revenir à celle de ses débuts; mais c'est la dernière année. Il a déjà entendu plusieurs fois de la bouche de son beau-père qu'il allait devoir gagner sa croûte. Jeanne qui, elle, va sur ses quatorze ans, a déjà terminé sa scolarité. Les enfants ont vu une nouvelle fois leur mère se préparer à avoir un bébé. Mais les trois déceptions précédentes leur ont appris à ne pas trop se projeter dans une relation rêvée avec une petite sœur ou un petit frère. Et puis maintenant qu'ils ont grandi, ils n'envisagent plus de la même façon l'arrivée d'un bébé dans la famille. La vie avec Jules Cottenet n'est pas rose tous les jours. Fin avril 1897, Julie accouche à l'hôpital de Nanterre d'une fille, Suzanne Cottenet. L'hôpital est situé au soixante-quinze avenue de la République, à la limite de Colombes, assez loin de la route Charles X (*) à la limite de Puteaux, au pied du Mon Valérien, où la famille habite. Ce sont des personnels de l'hôpital qui font la déclaration en mairie. Le père, Jules Hippolyte Cottenet, est dit "absent". Au début du mois de juillet l'enfant va bien, mais c'est le couple qui va mal. Comme le racontera Julie par la suite, il n'est pas rare que Jules rentre tard. Il a également des périodes sans emploi. Julie est alors obligée de subvenir seule aux besoins de la famille en travaillant comme blanchisseuse (*). Heureusement Jeanne est là pour prendre soin de sa petite sœur. Pierrot, quant à lui, témoin de ces difficultés, serre les dents et met les poings dans ses poches. Il a terminé sa scolarité dans des conditions médiocres. Cette année là, le certif' comportait trois épreuves écrites, la dictée, le calcul et la rédaction, mais aussi une épreuve de dessin et des interrogations orales de récitation et d'histoire ou géographie. Pierrot en est-il sorti avec le diplôme du Certificat d'Études Primaires ? Cela n'est pas certain. Ce qui l'est, en revanche, c'est que le conseil de révision lui attribuera le niveau "3" d'instruction, ce qui signifie qu'il en a atteint au moins le niveau.

Naître rue Piat. Par la suite, les absences du beau-père se répètent. Épuisée et sans ressources, Julie doit même être hospitalisée quelques temps à la Maison de Nanterre dans le courant de 1898. Les étés se révèlent exceptionnellement chauds. Les évènements familiaux plus ou moins heureux, naissances, mariages ou décès, se succèdent. Pierrot et Jeanne sont peinés d'apprendre le décès survenu le neuf février 1898 à Monviette, près de Livarot, en Pays d'Auge, de la cousine Eugénie Lefranc, la fille aînée de la tante Julie Louvel, la sœur de leur père. Elle s'était mariée à peine deux ans plus tôt dans le village voisin de Tortisambert. Elle n'avait que vingt-cinq ans. En revanche, ils n'entendront pas parler de la naissance du fils de leur cousin Pierre Louis Désiré Lefranc, le frère cadet de cette Eugénie Lefranc, qui est allé vivre en Belgique, se mettant à l'abri de la conscription. Du côté des bonnes nouvelles, leur demi-sœur Lucie Cottenet vient au monde en janvier 1999 dans le vingtième arrondissement de Paris, six rue Piat, au domicile de la famille. Le beau-père Jules Cottenet avait décidé de revenir travailler du côté de Belleville, là où il résidait avant de connaître Julie. Le quartier abrite aussi une fabrique de caoutchouc. Il y a toujours cette odeur de soufre autour des maris de "la mère". Cette fois c'est bien le beau-père qui fait la déclaration de naissance. Il précise que Julie, sa femme, est caoutchoutière. En juillet 1899, c'est Charles Louis Bouraine, un des jeunes frères de Julie qui se marie à Bezons avec Marie Louise Coqu. Puis c'est une troisième demi-sœur, Louise Cottenet, qui nait en mai 1900, toujours rue Piat...

Faire montre d'imprudence. Comme prédit par son beau-père, Pierrot doit très vite gagner sa vie. Trouver du travail n'est pas trop un problème tant Paris et sa région déborde d'activité. L'année 1900, la dernière du siècle, est particulièrement chargée en évènements : l'exposition internationale à partir du quatorze avril, les deuxième jeux olympiques à partir du quatorze juillet et l'inauguration du métropolitain le dix-neuf juillet. Outre ces grands événements, les bourgeois ont bien des occasions de s'amuser en 1900; ils font le triomphe du Pétomane au Moulin-Rouge (*) ou celui du célèbre transformiste Fregoli au Trianon (*). Les informations sur les occupations personnelles de Pierrot sont inexistantes depuis que la famille de sa mère a déménagé à Paris après la naissance de sa demi-sœur Suzanne en 1897. On le trouve cinq ans plus tard, en 1902, loin de sa famille. Il a dix-sept ans. Sa sœur Jeanne, qui aura dix-neuf ans en octobre, vient tout juste de se marier, le douze avril dernier, avec Alfred Siblot. Elle vit maintenant avec la famille de son mari, au numéro 16 de la rue du Paradis à Argenteuil. Bien sûr il est heureux pour sa sœur, mais cela lui a tout de même donné un coup au moral, il a eu le sentiment de perdre une partie de lui. Il est maintenant seul à Nogent-sur-Seine où il exerce le métier de charretier. Passant à Mâcon le dix-sept avril 1902, il remarque que le cantonnier, qui est occupé à ses travaux, a tombé la veste. Sur cette veste, une chaîne indique la présence probable d'une montre. Pierrot a-t-il toujours rêvé de posséder une montre, ou bien pense-t-il seulement au gain qu'il pourrait tirer de la revente d'un tel objet et à l'aide qu'il pourrait alors apporter à sa mère ? Toujours est-il qu'il a la mauvaise idée de tenter de "soustraire frauduleusement", comme ce sera écrit plus tard par un greffier, la belle montre en argent du cantonnier. Ce dernier était cependant vigilant et il rameute les gendarmes. Pris en flagrant délit, Pierrot est arrêté. On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans (*) !

En sursis. Pierrot passe quelques jours en cellule, puis, huit jours plus tard, le vingt-cinq avril, il est conduit devant le tribunal correctionnel de Nogent-sur-Seine. Il n'y a pas un long trajet à faire, la gendarmerie se trouvant intelligemment juste à côté du Palais de Justice. Pierrot assure lui-même sa défense et reconnaît honnêtement les faits. Admettant que la situation personnelle de Pierrot peut lui valoir des circonstances atténuantes, le tribunal fait preuve à la fois de fermeté et de clémence. Jules Pierre Ernest Louvel est condamné à un mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis à condition de ne pas avoir de nouvelle condamnation dans les cinq ans qui viennent. Il est également condamné à payer quatre francs et quarante-trois centimes pour les frais. Pour Pierrot, pas encore rémunéré comme un adulte, c'est une somme qui correspond à pas loin de deux jours de paye. Elle lui permettrait d'acheter une douzaine de kilos de pain. Elle représenterait environ treize à quinze Euros de 2010 (*). Il est probable que Pierrot ne peut pas s'en acquitter immédiatement et qu'il doit recourir à un arrangement avec son patron. Après quoi, il est remis en liberté.

Faux pas. Fallait pas. Pierrot retourne à Nanterre et y demeure au vingt-cinq de l'avenue de la République, au delà de l'hôpital et la maison d'arrêt en venant des Quatre Chemins à Colombes. En mai, il ne peut pas ignorer, personne ne le peut tant cet événement remplit les journaux, que dans l'île françaises de la Martinique, le volcan appelé la Montagne Pelée a expulsé une nuée ardente qui a anéanti la ville de Saint-Pierre, tuant ses vingt-huit mille habitant. La mère, comme Pierrot appelle désormais maman Julie, qui habite toujours dans le vingtième arrondissement à Paris, met au monde, au début du mois d'août 1902, une autre demi-sœur de Jeanne et Pierrot, la quatrième, Lucienne Madeleine Cottenet. L'année suivante la famille se réjouit de la naissance du petit Paul Louis Bouraine, le fils de l'oncle Charles Louis, le jeune frère de maman Julie qui s'est marié en 99. Un cousin de plus pour Pierrot et Jeanne, mais Pierrot n'a plus tellement la tête à compter ses cousins. "Jeune homme tranquille" n'est décidément pas la formule qui décrit le mieux notre Pierrot. Il est rattrapé une seconde fois par la police et la justice. Au mois de janvier 1904, Pierrot et Honoré Flamberge, un voisin âgé de vingt-trois ans, ont commis la bêtise de recevoir une partie des marchandises provenant d'un vol commis au détriment de M Chanais par Firmin Bourgeon, une de leurs connaissances qui habite à Colombes, au début de la rampe du pont de Bezons. Les trois compères sont arrêtés et placés sous mandat de dépôt le vingt-trois janvier. La Justice ne perd pas de temps. Deux semaines plus tard, le onze février 1904, la sentence prononcée par le tribunal de la Seine est à la hauteur des faits reprochés. L'auteur du vol et les deux receleurs accusés de complicité, sont condamnés "chacun à trois mois d'emprisonnement" et condamnés "solidairement aux dépens liquidés pour la somme de vingt francs et cinq centimes plus cinq francs pour droits de poche". C'est vraiment une mauvaise affaire pour Pierrot. En effet, sa précédente condamnation avec sursis, en 1902, datant de moins de cinq ans, il se retrouve cette fois condamné à de la prison ferme alors que les deux autres, dont notamment l'auteur du vol, bénéficient de circonstances atténuantes. Cela leur vaut un sursis à exécution de leur peine et leur libération immédiate. Et voilà notre Pierrot, dindon de la farce, maintenu en prison l'année de ses vingt ans, qui est aussi celle du conseil de révision ! Il sera cependant libéré assez tôt pour la naissance de son premier demi-frère Gaston, le sept juin 1904. C'est le moment que choisit le beau-père pour de nouveau disparaître pendant trois semaines. Comme pour confirmer que 1904 n'est pas une année heureuse, l'oncle Jules Auguste Bouraine, un des plus jeunes frères de "la mère", décède à Colombes le neuf novembre. Il n'avait que vingt-huit ans, juste un an de plus que la tante Blanche.

NB mon grand-père n'a pas passé le Conseil de révision en Loir-et-Cher.

Conscription. Né en 1884, Pierrot est donc, comme on disait, de la classe quatre, pour mille neuf cent quatre, année de ses vingt ans révolus. Depuis la loi Cissey (*) en 1872 le service militaire était "universel" (*), sans possibilité de remplacement comme c’était le cas dans la loi précédente. La loi Freycinet du quinze juillet 1889, a porté la durée totale de l'obligation militaire à vingt-cinq ans dont trois ans d'active au lieu de respectivement vingt ans et cinq ans précédemment. Le reste du temps militaire, ce sont sept ans de réserve d'active et quinze ans de Territoriale et sa réserve. C'est la loi à laquelle est soumis Pierrot quand il arrive au conseil de révision.

Les tableaux de recensement des jeunes hommes de la classe étaient établis en fin d'année; ils servaient au tirage au sort qui était effectué en début d'année suivante "au chef-lieu de canton, en séance publique, en présence du préfet assisté des maires du canton". Le numéro tiré au sort, en fonction des chiffres décidés par le ministère, déterminait pour chaque homme la durée de son incorporation : un an pour les « bons » numéros et trois ans pour les autres. Tous les hommes d'une classe d'âge d'un canton inscrits au tableau de recensement (donc les conscrits) passaient ensemble le Conseil de révision, une visite médicale et un interrogatoire qui décidaient de leur aptitude à être appelés sous les drapeaux et de l'arme dans laquelle ils serviraient.

Le prix d'une montre. L'incorporation était effective au premier novembre de l'année suivant l'inscription au tableau de recensement, donc en pratique dans l'année des vingt-et-un ans des conscrits. En 1904 et 1905 Pierrot réside onze boulevard du Havre à Nanterre, canton de Puteaux, chez sa mère Julie Bouraine. Le quatorze janvier 1905, le grand-père Louis Bouraine, qui est âgé de soixante-six ans, décède à son domicile, cinquante-sept boulevard du Havre à Colombes. Au même moment a lieu l'examen du tableau de recensement de la classe de Pierrot pour le canton de Puteaux. il tire au sort le numéro 191. Puis il passe devant le Conseil de révision, sans doute en février. Le conseil le déclare "Bon" pour le service, mais lui reconnaît le droit de bénéficier de l'article 21 de la Loi sur le recrutement qui stipule que le conscrit peut être dispensé pour des raisons familiales. En l'occurrence Pierrot s'est présenté comme étant l'aîné d'une fratrie de sept enfants. Il était en réalité l'aîné "masculin" de la fratrie, puisque sa sœur Jeanne avait un an de plus que lui. Mais elle était maintenant mariée, vivait à Argenteuil, et n'était plus prise en compte dans la famille de sa mère. Et c'est bien Pierrot qui devait compenser les défaillances du beau-père. Il est donc finalement classé dans la seconde partie de la liste cantonale. La dispense lui épargne deux années de service et il est affecté pour un an au 4e Bataillon d'Infanterie Légère d'Afrique, ou 4e BILA plus connus sous le diminutif "Bat' d'Af" ou "Les Joyeux" (*), matricule 5430. Mauvaise nouvelle monsieur Pierrot ! Cette affectation résulte de ses démêlés récents avec la Justice... En effet la loi de recrutement prévoit que les conscrits dont le casier judiciaire n'est pas vierge parce qu'ils ont subi une ou plusieurs condamnations iront grossir les rangs de ces bataillons spéciaux. Or les archives militaires ont bien noté que, après sa condamnation avec sursis en 1902, Pierrot a été condamné une deuxième fois à de la prison ferme. Tout ça pour une montre !

Obligations militaires. L'année de l'incorporation de Pierrot, le vingt-et-un mars 1905, une nouvelle Loi de recrutement militaire est votée sur proposition du Ministre de la Guerre Maurice Berteaux, le même qui viendra le trente juillet inaugurer le buste de la République sur la place du même nom, à Bezons. Cette loi étend le service militaire obligatoire "universel" en supprimant le tirage au sort. Le service aux armées comprend une période d'armée d'active d'une durée de deux ans pour tous les conscrits suivie d'une période de réserve d'armée d'active d'une durée de onze ans, d'une période d'armée territoriale d'une durée de six ans et finalement une période de réserve de l'armée territoriale d'une durée de six ans. Le calcul est simple à faire pour voir que l'obligation militaire reste au total vingt-cinq ans, comme précédemment. La réduction de trois à deux ans de la durée de la période d'active est une bonne nouvelle pour ceux qui avaient tiré un "mauvais" numéro et s’apprêtaient à rester trois ans sous les drapeaux. C'est une moins bonne nouvelle pour les autres qui se voient privés de leur réduction de service ! Quoi qu'il en soit, c'est indifférent pour Pierrot, dispensé partiellement pour raison familiale.

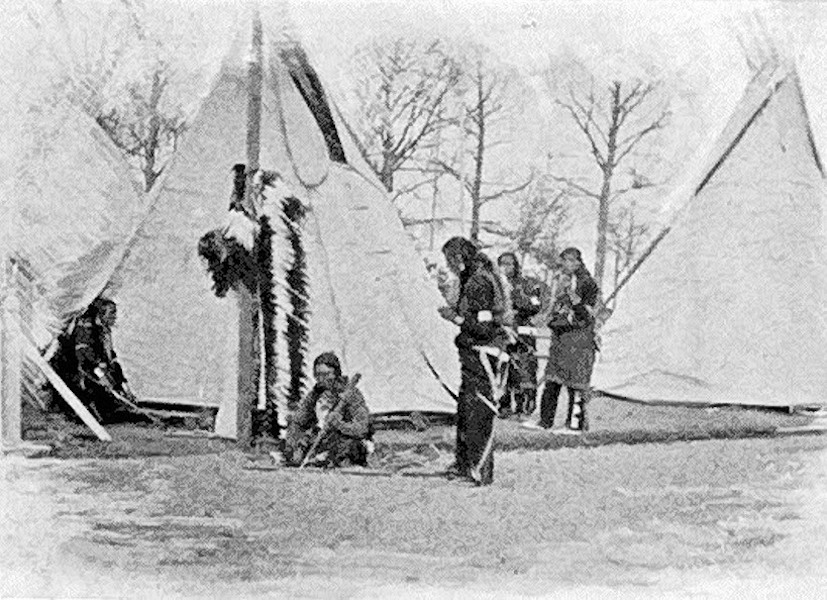

Avant de partir. Entre avril et juin 1905, Pierrot réussit à voir les indiens et les cow-boys de Buffalo Bill. Ce dernier, de son vrai nom William Cody est en effet une nouvelle fois en tournée à Paris. Il était déjà venu une première fois avec sa troupe en 1889, l'année de l'exposition internationale, de la tour Eiffel et de la mort du père de Pierrot, Ernest Louvel. Pierrot était alors trop jeune, il n'avait pas encore cinq ans, mais il se souvient bien des jeux de cow-boys et d'indiens qui ont perduré dans les cours d'école et dans les rues les années qui ont suivi. Les grands jouaient le rôle des cow-boys et les petits étaient invariablement les indiens, ceux qui allaient être défaits et capturés. Les garçons dévastaient les haies d'arbustes pour fabriquer des arcs en bois. Les filles comme les garçons ramassaient dans les basse-cours, nombreuses encore à Bezons, des plumes de poules ou de canards pour se les mettre dans les cheveux. Les bracelets et parures en perles étaient à la mode. Pour Pierrot, ce sont de bons souvenirs, un peu nostalgiques, de son enfance. Il pense qu'il va devoir bientôt aller "jouer au cow-boy" quelque part aux colonies. C'est une idée à la fois excitante et inquiétante. Au cours de l'été, une dernière mauvaise nouvelle arrive avant le départ pour servir le pays. La tante Charlotte Louvel, sœur du père Louvel, décède à cinquante-sept ans, le vingt-trois juillet, à Saint-Michel-de-Livet, près de Livarot en Pays d'Auge. À l'automne, Pierrot quitte son domicile soixante-quinze route de Paris (aujourd'hui Georges Clémenceau) à Nanterre et il est incorporé comme prévu le trente-et-un octobre 1905 dans les rangs des Bat' d'Af. Il arrive au corps le trois novembre 1905.

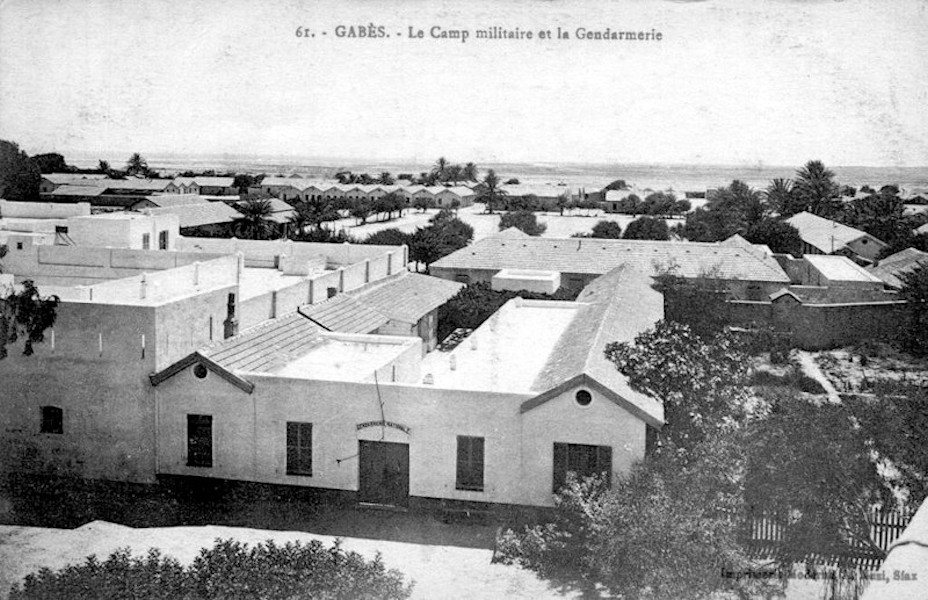

Un an joyeux. Le 4e BILA auquel Pierrot est affecté stationne à Gabès, en Tunisie. "II est sur la terre africaine, Un bataillon dont les soldats, Sont tous des gars qu’ont pas eu d’ veine, C’est le Bat d’Af et nous voilà" (*). C'est donc là, en terre africaine, que Pierrot séjourne pendant un an, durée réduite de son service en accord avec la "dispense" obtenue. Les chasseurs légers des Bat' d'Af sont affublés de différents surnoms, mais le plus connu est "les joyeux". "Pour être joyeux chose espéciale, Il faut savoir ousqu’est Poissy, Ou bien sortir de la centrale, C’est là que tous on nous choisit" (*). Mais ce n'est pas la joie tous les jours au bataillon. La vie est dure au camp. On ne joue pas aux cow-boys !

(cliquer sur la vue de gauche pour agrandir et pour d'autres vues)

Le jour, c'est la discipline militaire qui tient les troupes. Mais la nuit, c'est la loi des anciens et des caïds qui s'applique. Pour les nouveaux arrivants, comme Pierrot, il faut en passer par le "coup de sonnette", un combat à la loyale avec les anciens pour choisir son "camp sexuel". Mais ce n'est pas le bagne, parce que le bagne, le vrai, c'est Biribi, c'est Tataouine à 120 km au sud de Gabès... Là, si on veut être certain de survivre, il vaut mieux éviter les punitions comme "la crapaudine" (*) ou "le tombeau" (*) qui te font comprendre que le soleil "ça cogne"... Il y a quelques anciens de Biribi au bataillon, ceux qui ont fini leur peine. Ce sont surtout eux les "joyeux". Ceux-là sont des "durs" qui trouvent que la vie est presque douce au camp de Gabès. Une de leurs traditions est d'avoir tatoué sur la jambe "Marche ou crève" et sur le reste du corps d'autres "œuvres picturales". Je ne sais pas si Pierrot s'est laissé tenté par cette tradition. En tout cas rien de visible ne m'a marqué quand j'étais jeune enfant.

Un uniforme coquet. Voici comment Mac Orlan décrit la tenue de nos Bat' d'Af : "Avant 1914, les chasseurs des bataillons d’Afrique portaient un uniforme coquet qui évoquait par le pantalon rouge et la tunique sombre l’Infanterie de ligne et par les passepoils et galons de couleur jonquille, les épaulettes vertes à patte et tournante rouge (*), les couleurs et les attributs des chasseurs à pied. La tenue de bled était composée du bourgeron blanc enfoui dans les pantalons de treillis serrés à la taille par la classique ceinture de flanelle bleu foncé. Les effets blancs s’appelaient les « blancos ». Ils étaient repassés soigneusement et le grand chic était de pincer à la cheville les jambes de pantalon pour leur donner la forme dite « à la hussarde »". Pierrot porte cette tenue pendant un peu moins d'un an puis il passe dans la disponibilité dès le trente-et-un octobre 1906. Les archives militaires notent que le Certificat de bonne conduite lui est "Refusé". Ce refus signifie sans doute que Pierrot-la-forte-tête a reçu quelques punitions durant son service. Dans ce cas son casier judiciaire n'a probablement pas été effacé comme cela aurait été possible en cas de "bonne conduite".

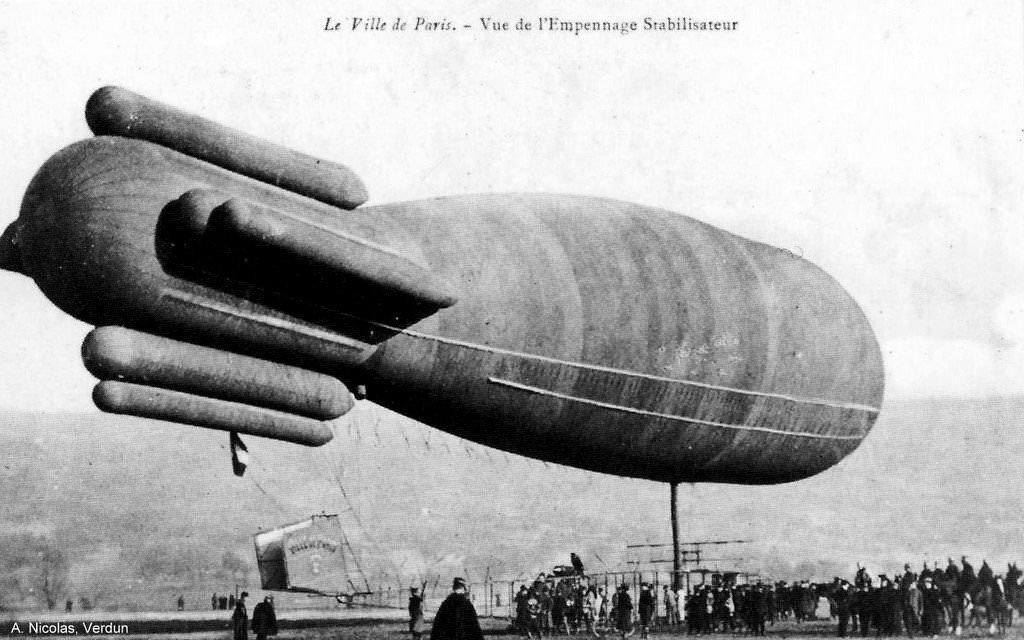

Dans la réserve. Pierrot est libéré du service actif à la fin de 1906 au bénéfice de sa dispense partielle. Durant son séjour forcé à Gabès, il a acquis une qualification militaire de mécanicien. Son affectation de Réserve est à Caen, dans la 5e Section technique, charpentier (*), du vingt-deuxième Bataillon du Génie, un bataillon du premier Régiment du Génie rattaché au Corps colonial. Il retrouve la vie civile et rejoint sa mère et ses demi- sœurs et frère à Nanterre, soixante-quinze bis route de Paris. Après l'été 1907 la famille change de logement et habite désormais cinquante-neuf rue de Saint-Germain (*), toujours à Nanterre, mais du côté de Rueil. Dans les matinées du onze et du douze septembre, un bruit de moteur venant du ciel les fait toutes et tous sortir de leur habitation et lever la tête. C'est un ballon dirigeable motorisé. Il vient du sud et se dirige vers la Seine. Il termine ces matins là, en survolant Nanterre, deux vols d'essai entre Sartrouville et les abords de Paris. Les journaux avaient mentionné des évènements similaires qui se répétaient depuis le mois d'août sur divers trajets.

Pierrot qui, fort des connaissances apprises pendant son service militaire, se sent mécano dans l'âme, est enthousiaste. C'est incroyable qu'un engin de soixante mètres de long, fait d'un sac de toile et d'une nacelle métallique, puisse emporter avec lui trois hommes (*) à deux ou trois cents mètres dans les airs. Ce qui intéressait particulièrement le mécanicien Pierrot, c'était que ce ballon était propulsé par un moteur de 70 ch entraînant une hélice placée à l'avant. (*). Le dix-sept septembre, Pierrot se rend à la gendarmerie pour y enregistrer sa nouvelle adresse. Ce même matin, le dirigeable devait survoler la plaine de Montesson en revenant de Marly-le-Roi, en présence du Prince Albert de Monaco. Mais Pierrot n'essaya même pas de le voir à nouveau. C'était à plus de trois kilomètres de Nanterre et malgré sa taille, l'engin aurait été bien petit dans le ciel.

À suivre...

Post Scriptum : lorsque j'ai écrit la première version de ce récit en novembre 2011, le livret individuel (livret militaire) de mon grand-père ne m'avait pas été transmis et je n'avais pas encore eu le loisir d'aller consulter les listes de recrutement cantonal dans le département où grand-père vivait l'année de ses vingt-et-un ans - relire à ce sujet mon article "Le livret militaire de Jules est perdu" (*) -. Je ne savais donc pas encore si le numéro tiré au sort par Pierrot était "bon" ou "mauvais", ni quel avait été son parcours militaire. Pour diverses raisons, il m'a fallu attendre encore cinq ans avant de disposer des informations détaillées ci-dessus.

Les actes ou les recensements cités proviennent des archives départementales du Calvados, des Hauts-de-Seine et de Paris (ancienne Seine), de Pontoise, du Val-d'Oise et des Yvelines (ancienne Seine-et-Oise). Quelques sites consultés : Météo-Paris/chronique • Wikipedia : 1890-1905 en France • Wikipedia : B.I.L.A. • Récit d'un officier des BILA • Service militaire obligatoire • Criminocorpus : Biribi